毛嘉陵、林乾良向博物馆捐赠文物

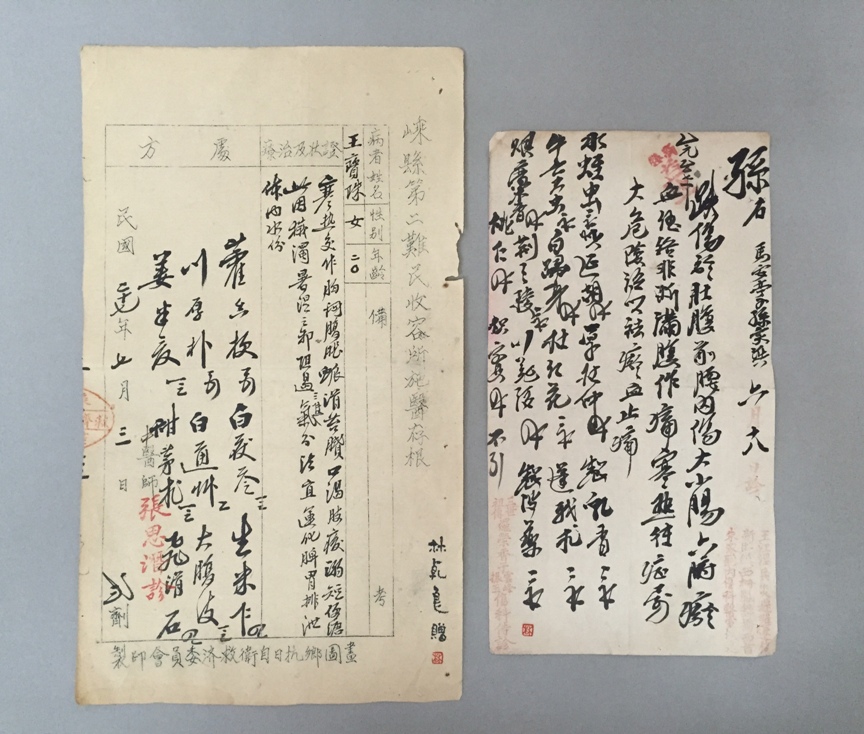

9月14日,北京中医药大学中医药文化研究与传播中心主任、北京中医药文化传播重点研究室主任、国家中医药管理局中医药文化科普巡讲团专家毛嘉陵向北京中医药大学中医药博物馆转赠了两张抗战时期江浙名医的处方笺,博物馆馆长卢颖和医史部主任郗效接受了捐赠。

此处方笺的出处来自于毛嘉陵主任的师父、当代“西冷五老”、浙江中医药大学教授林乾良。林老为新中国成立后的第一批大学生,又为第一代西学中,受其恩师丁济民(丁甘仁之嫡孙、上中附院长、中华医史学会副会长)的启发,1957年就开始收集名医墨书处方真迹,半个多世纪后,积方近万,取名“万方楼”,并在国内两次办展。所著《中国古今名医处方真迹留珍》等书风行国内外。他从自已收藏的上万张名医处方中,精心挑选出两张有抗战信息的处方送给毛嘉陵主任收藏,这既是纪念抗战胜利70周年进行爱国主义教育的重要物件,同时也是传播中医药科学文化的珍贵文献。毛嘉陵主任将其转赠于博物馆,填补了中医药博物馆此时期的空白。

林老对其藏品进行了广泛深入地研究,并加以详细说明:

第一张处方:右下印文:“王江泾兵灾避难迁移新塍镇西栅凤舞桥西首朱家厅内伤科医室便是”,左下印文:“三世祖传罗荣香子云峰、振玉伤科侍诊”字样,缺年份,估计在淞沪抗战以后。处方并配药于浙江嘉兴的新塍镇,其上部有药店“益生”之朱印。罗医原在上海淞江、嘉定王江泾一带,因“兵灾避难”向南迁移至嘉兴新塍。至民国廿六年(1937年)日军在杭州湾登陆后,嘉兴也非乐土,新塍曾经多次遭日机轰炸,从上海迁浙的罗家是否再度“避难”就不得而知。

第二张处方:为印好的方笺,上面有“嵊县第二难民收容所施医存根”字样。嵊县今名嵊州,为晋代名贤王曦之祠、墓所在,又为越剧的故乡。其地多山(如四明山等),易守难攻,故在抗战早中期成为沪杭一带难民的汇聚地。本方即系1938年所写,山区人民既骠悍又热心,收留难民办多个所,并免费施医。一切开销,由“抗日自卫救济委员会”负责。处方医生张思潜,嵊县本地人,毕业于名医张山雷所办之兰溪中医专门学校,从医案及理法方药,可知水平很高,书法也不错。

博物馆一定将此具有重要历史价值和收藏价值的处方笺妥善保存并展出,以此悼念为这场民族大抗争而遭难及英勇牺牲的民族英雄,毋忘国耻!同时对毛嘉陵、林乾良的捐赠表示衷心感谢!

(中医药博物馆,撰稿人:郗效,审核人:卢颖)