魏晋时期的医学名家——王叔和

王叔和,名熙,高平(一说山东微山县,一说山西高平)人。魏晋之际的著名医学家、医书编纂家。在中医药发展史上,他有三大重要贡献:

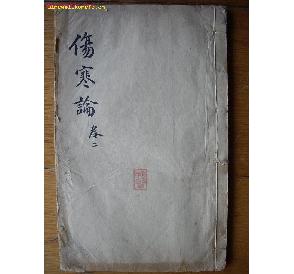

一是整理《伤寒论》。王叔和32岁时被选为魏国少府的太医令(相当于今天的最高级医院的院长)。魏国少府中藏有大量历代著名医典、医书及经验良方。王叔和发现经过连年的战争,许多书简散落佚失或残缺不全,即使是几十年前才完成的《伤寒杂病论》也是同样的命运。作为太医令的王叔和深知《伤寒杂病论》的伟大价值,心中十分不忍,便下定决心要使这部旷世的奇书恢复其真正的面貌。于是他搜集仲景旧论,到各地寻找该书的原本,终于成功地得到了全本的《伤寒杂病论》,并加以整理和修复,将其保留了下来,这就是我们今天见到的《伤寒论》。将《伤寒杂病论》析为《伤寒论》与《金匮要略》,始于王氏。

二是著述《脉经》。王叔和著纂的《脉经》,是我国现存最早的脉学专书。诊脉是中医学的独特诊断方法,脉象也在诊断中占有非常重要的参考意义。在此书中,王叔和将脉象分为24种,其中对于每种脉在医生指下的特点、代表病证等等,都描述得十分贴切,语言生动准确,非常实用。再者,王叔和将诊脉法归纳整理,又大胆创新,将古时“三部九候”繁琐的诊脉方法(人迎、寸口、趺阳三部,每部三候脉,共九候)改作了“独取寸口”的“寸口脉”诊断法,只须察看双侧的寸口脉,便可以准确地知晓人身的整体状况。另外,他还强调诊脉时要注重患者的年龄、性别、身高、体型、性格等不同因素,不可一成不变,不能脱离实际情况。他在《脉经》序言中提到,诊脉是很难掌握的,“在心易了,指下难明”。这句话也成了千百代医家教授和学习脉学时的“警世”之言,对于业医者来说,几乎不可不知。在脉诊的艰苦学习中,习医者也能充分体会重在临床实践,不可纸上谈兵的重要性。

三是在养生方面精辟独到的论述。王叔和在养生学上属于医家养生流派,主张从起居饮食方面进行调摄,以求得长寿,祛病延年。他提出饮食不可过于杂乱,要适量,这是我国对饮食养生的最早的较系统的论述。

(中医药博物馆 医史部 唐煜)