南北朝时期的医药学家——陶弘景

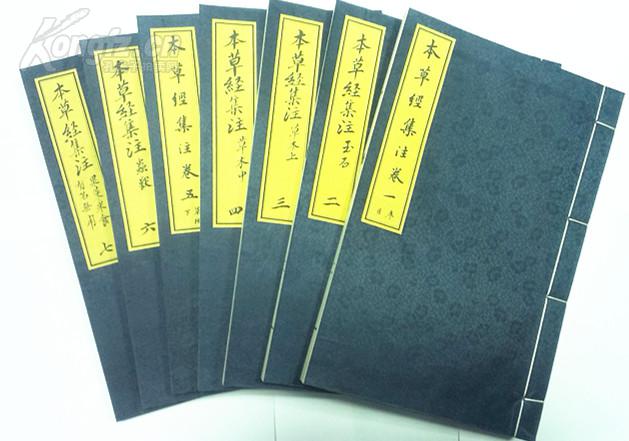

陶弘景(456-536年),南北朝时梁代医药学家。字通明,自号华阳隐居,又号胜力菩萨,或云陶胜力。丹阳秣陵(今江苏南京)人。道教徒。博学多才,曾被时人称为“山中宰相”,很受统治者敬重。其思想渊源于老庄哲学及葛洪神仙道教,亦兼杂有儒家、佛家之说,在医药方面对本草学有着较深的研究,他整理《神农本草经》旧文,并增收魏晋以来名医所撰《名医别录》,合编为《本草经集注》七卷(原书已佚,现有敦煌卷子残本)。

《本草经集注》在《神农本草经》365种药物的基础上又加入了365种药物,合计730种,大大扩展了可供使用的药物种类。陶弘景编著《本草经集注》的贡献如下:首先,开创了一种新的药物分类法。《本草经集注》当中,药物的记载是按玉石、草木、虫兽、果、菜、米食及有名未用等七类进行划分的。这样,比起《神农本草经》的“三品”分类法,既便于使用者的查询,又便于对药物的总结。在其后的一千多年中,这种方法被一直延用着。其次,书中对于药物的性味、产地、采集、形态和鉴别等方面的论述水平,也较以前的论述有了显著的提高。另外,经过系统的归纳和总结,陶弘景还第一次提出了“诸病通用药”的概念。这是将药物的功用主治和疾病特点两个方面相结合进行的一种十分切合临床使用的归纳方法。比如:书中提到“治风”的通用药有防风、防己、秦艽、芎藭等;“治黄疸”的通用药有茵陈、栀子、紫草、白薇等。这种方法的创立为临床医学家提供了很大的方便。《本草经集注》问世以后,对后世医家的影响很大。甚至到了唐代,我国第一部药典《新修本草》,就是在此书的基础上进一步修订补充后完成的。

陶弘景十分重视道教养生学的研究,主张道士的修炼应从养神、炼形入手。为总结道教在养神、炼形方面的修炼经验,撰写了《养性延命录》一书。强调养神当“少思寡欲”,“游心虚静,息虑无为”,调节喜怒哀乐情绪,防止劳神伤心;炼形则要“饮食有节,起居有度”,避免过度辛劳和放纵淫乐,辅以导引、行气之术,方能延年益寿,长生久视。

此外,陶弘景一生医学本草学著作很多,除了《本草经集注》外,还有《陶隐居本草》十卷、《陶氏效验方》五卷、《太清要草木集要》、《太清诸丹集要》、《炼化杂术》、《合丹节度》、《药总诀》、《服饵方》等。

(中医药博物馆 医史部 唐煜)