他为北京中医学院中医教育奠基!(续)

任应秋先生的一生

是献身中医药事业的一生

坚守初心育人使命

用毕生的心血奠基中医学科体系

传承中医文化

他的事迹生动诠释着

“承岐黄之道,解苍生之疾苦;铸医魂之基,育杏林之栋梁”

为后辈学人树立光辉的榜样!

倾心教书育人,不论人师论人梯

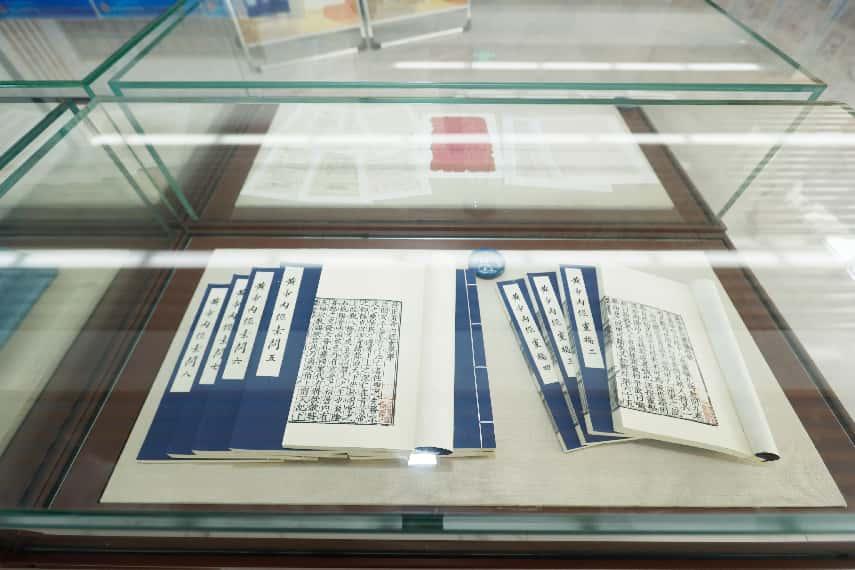

任应秋先生极为重视人才培养,对于做学问非常严谨而认真的,常说:“‘工欲善其事,必先利其器’,读书能得善本,对于做学问是很有帮助的。”所以任老一生收藏众多经典中医古籍善本,在过世后其家属全部无偿捐赠给了我校图书馆,为广大中医学子提供更多学习阅读的宝贵资料。在捐赠的古籍中,有两部古籍是我校的镇馆之宝,都是《黄帝内经》的不同版本,一部是明嘉靖二十九年(1550)武陵顾从德影宋刻本《重广补注黄帝内经素问》,一部是明代嘉靖年间赵康王朱厚煜赵府居敬堂《黄帝内经》,均已经被国家珍贵古籍名录收录,弥足珍贵。

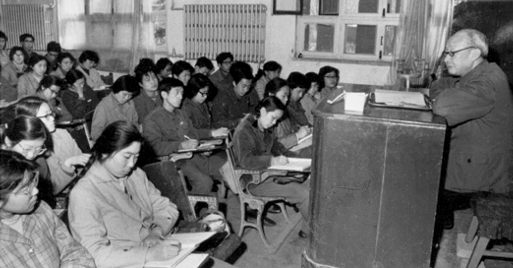

任老一直站在教学第一线,讲授《内经》、《中医各家学说》等课程,他的弟子遍及海内外,他在教学中特别注重与学生的交流互动,用简明易懂的语言使学生掌握学科理论和阅读要领。他讲授的课程喻例生动,由今溯古或自古及今,将学生们求知兴趣引向中医药基础理论和各家学说的广阔领域。

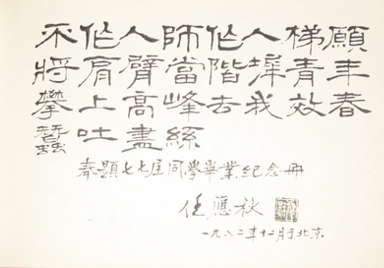

任老在给七七届毕业生的留言册上曾题词“不论人师论人梯,愿将肩臂当階墀。青年攀上高峰去,我效春蚕吐尽丝。”充分反应了任老倾心育人的高尚情怀。

精研岐黄之术,传承创新医道

任老十分重视对中医理论的研究,如阴阳五行学说在中医学中的应用、藏象、中医病机中医诊断、中医治法、中药、制方、针灸,以及运气学说等都有所涉猎,并深入探讨,意在梳理中医理论体系。这些研究集中体现在他的著作和学术论文中。他对中医的理论不仅做了系统的整理和研究,而且还从哲学的高度对其内涵进行了探讨。

从1961年至1964年,他连续在《中医杂志》及其他医学刊物上发表古典医著学习辅导的文章10余篇,系统地介绍了中医典籍《内经》《难经》《伤寒论》、《金匮要略》《神农本草经》,以及有关温病、方剂、脉法、针灸方面的知识及其学习方法,读者多受教益。这些内容后经重辑,更名为《学习中医典籍七讲》收入《任应秋论医集》中。

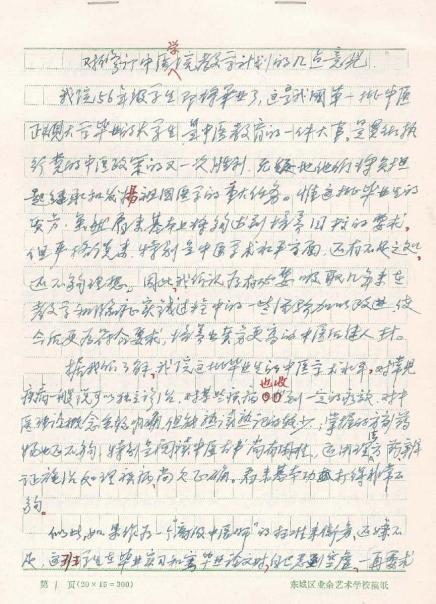

1962年由他起草,代表秦伯未等4位名中医专家,上书卫生部,题为“对修订中医学院教学计划的几点意见”,成为后来卫生部修订教学计划的重要参考,史称“五老上书”。1979年在《人民日报》上发表“中医文献急待整理”的文章,呼吁成立“中医文献整理出版委员会”,提出应用训诂、语译、类分、辑佚、提要、索引等方法进行整理。卫生部采纳了任应秋等专家的意见,相继成立了中医古籍整理办公室和中医古籍出版社。他的中医学专著有《伤寒论语译》《脉学研究十讲》等36种,发表论文136篇,序和题字24篇。总计一千三百多万言,可称为写作之大家了。他用毕生的心血,严谨的治学作风,为我们留下一份宝贵的遗产。

撰稿:宋珊珊 审稿:陈子杰