“考试啦” 当御医去!

御医,也称太医,主要指封建社会的宫廷医生。自官办医学教育开展以来,多数御医在官办教育的医学生中择优录取。但在帝后得病,御医们束手的时候,也会从民间征召有才能的医生。

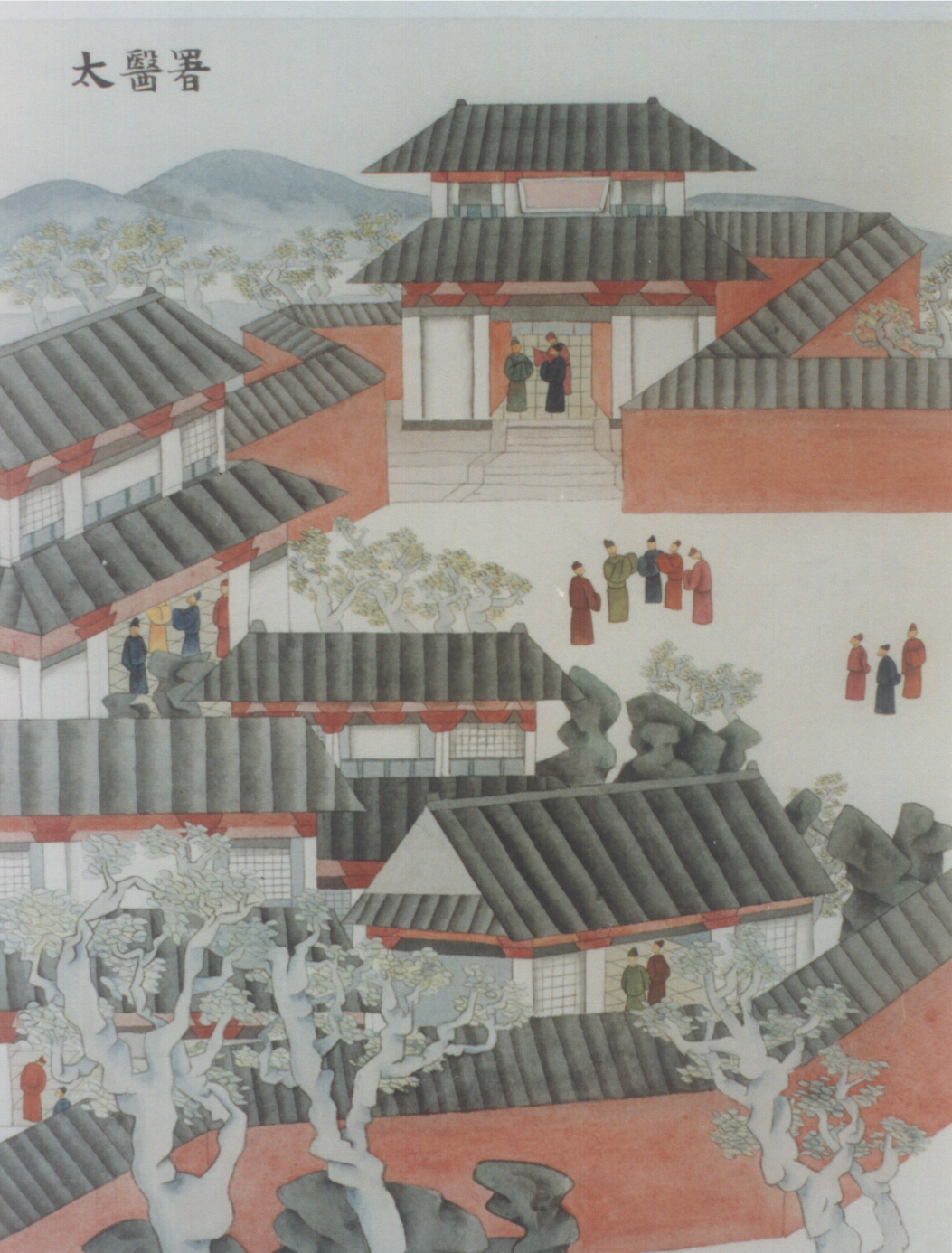

唐代太医署(北中医博物馆藏)

古代官办医学教育是指由政府兴办,有相对固定的制度限制和相当的师资力量,并由政府统一管理的学校式医学教育,又包括中央和地方两级医学教育机构。最早的中央医学教育机构是“太医署”。太医署设立于南朝,最初是一个医政机构,并非教育机构。公元443 年,太医令秦承祖建议在“太医署”中设置医学教育,这是古代中医官方医学教育创始的标志。至唐代,太医署已达到相当完备的程度。它分为行政、教学、医疗、药工四部分。其中教学分成医学和药学两部分,医学部又设有四大科:医科、针科、按摩科、咒禁科。四科之中,医科是一门大科,师生人数最多。学生主要学习《素问》《脉经》《甲乙经》等经典著作,然后再分各专业学习。

官办医学教育机构对御医的筛选非常严格,元代甚至专门设立了“医学科举制度”选拔医官。所有太医、提举、医学教授都从医学科举考试中产生。据《元典章》记载,医学科举考试三年一次,实行乡试、会试二级考试制度,经过乡试选拔后,入选者要进京参加会试。考试以太医院历年颁发的题目为主要范围,医科科举分两场,第一场考本经义一道,治法一道;第二场考本经义一道,药性一道,不限字数。科举中产生的第一甲才可以进入太医的行列。这种医学科举在随后的发展中逐渐取消,但通过考试择优选取的本质并没有改变。

尽管御医的头衔来之不易,但太医院御医的待遇却没有因此而提高,某些时期御医的日子还非常寒酸。例如,明代医生待遇是封建社会中医生待遇最低的时期,尤其是那些一般的医士,在永乐年以前,甚至没有月俸,永乐时期才开始给有家者月支米五斗,无家者米三斗,医士中甚至出现因生活困苦而私逃的现象。明宣德年间,太医院院判曾经提出申请,让诸州县长官协助,寻找逃逸的医士,并且为了严肃纪律,对于一些私逃者给以处罚。与之相反,各府、州、县供职的医生生活却相对安定。

撰稿:甄雪燕