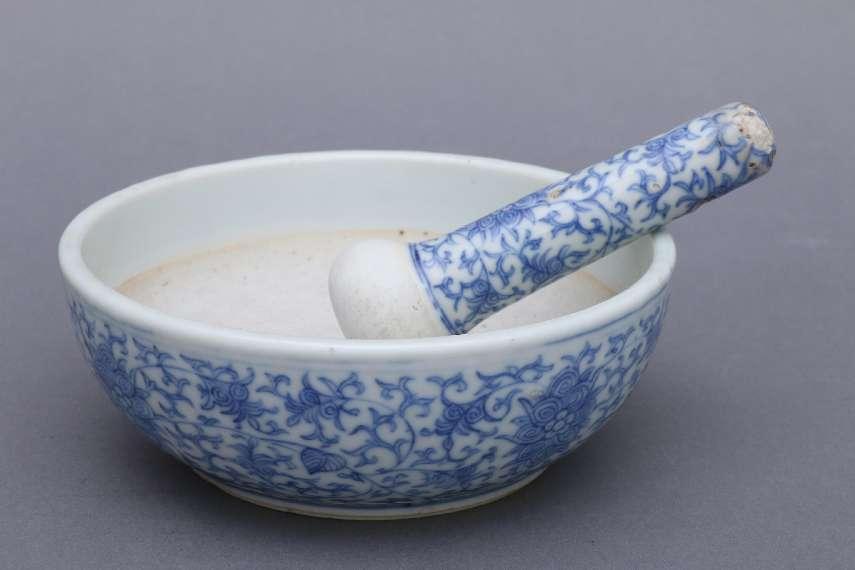

青花乳钵,缠枝纹间的药香

文物风采

在北中医博物馆中展览这这样一件青花乳钵,它是清代嘉庆年间的医药文物,敝口,圈足,有多年使用痕迹,青花白地,通体饰以精致典雅的缠枝卷草纹,以S型波状主茎,搭配C型分茎,有完整的花朵和枝叶填充,杵与钵配套,周身也布满相同纹饰,在同类乳钵中较为稀有。臼高5.5厘米直径14.5厘米 杵长11.5厘米,杵上有伤残,有穿绳的洞眼。

青花乳钵 清 北中医博物馆藏

乳钵应用

乳钵是加工研磨矿物药的重要工具,最早是用来加工矿物药的“乳”字一说得名于常用于研磨矿物药钟乳石,也有说法因其操作要点是将药物研磨成乳状混悬液而来;“钵”是指其器型向钵一样,口径较大而深度较浅,便于旋转研磨。

南朝刘宋时期《雷公炮炙论》磁石的修事法下“却,入乳钵中研细如尘”,明确记载了乳钵的名称。石钟乳的修事法中则记载有 “……然后入臼,杵如粉,筛过,却,入钵中,令有力少壮者三、两人,不住研三日夜勿歇;然后用水飞,澄了,以绢笼之,于日中晒令干;又入钵中研二万遍后,以瓷合子收贮用之。”先入臼柞成粉,再人乳钵中研磨水飞。可以看出臼主要用于捣碎,乳钵主要用于研磨。这段文字同时描述了一种常见的乳钵应用——水飞法炮制,具体操作为将适量不溶于水的药材与清水加入乳钵中,反复研磨直至溶液混浊无颗粒,静置后,较粗粉粒即下沉,细粉混悬于水中,倾出的混悬液,残渣再按上法反复操作数次,合并混悬液,静置,分取沉淀,干燥,研散即成极细的粉末。

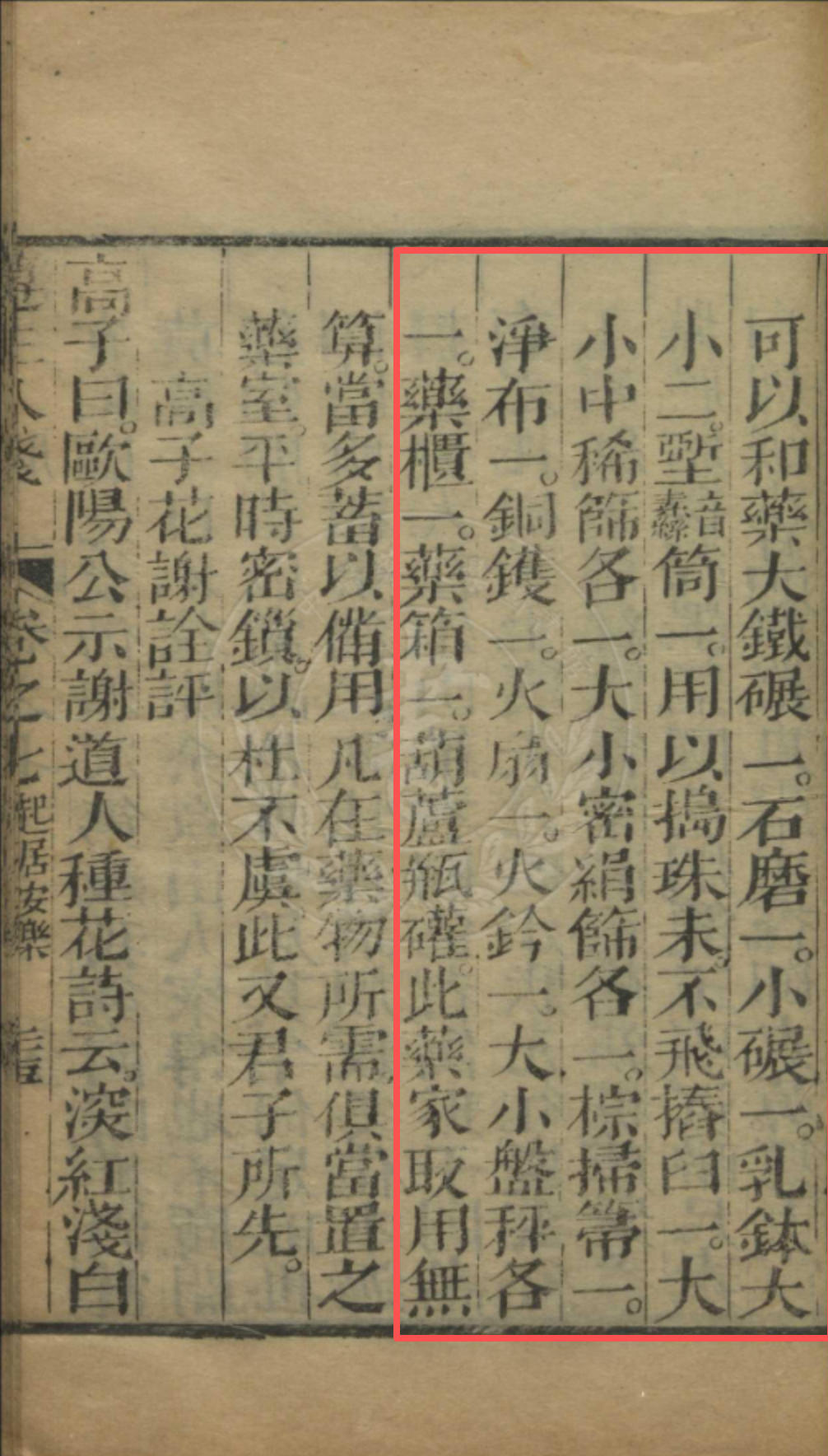

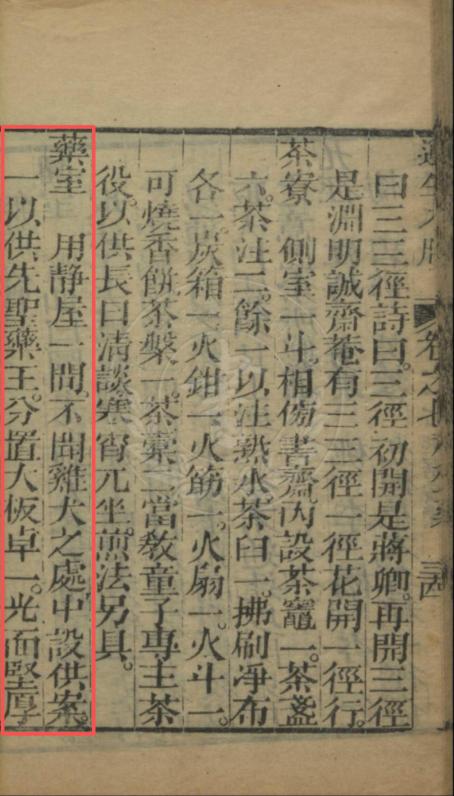

弦雪居重訂遵生八笺(明)高濂編清光緒十年甲申木刻本(北中医图书馆藏)

明代高镰《遵生八笺》在论述药室器具时说“ …… 分置大板桌一,光面坚厚可以和药,大铁碾 一、石磨一、小碾一、乳钵大小二,翌筒一,用以捣珠末不飞,春臼……”将乳钵记入药房不可或缺的加工器。

操作要点

中药需乳钵研磨者,多质地沉重,操作难度大、工艺要求高,不熟练药工轻易不能上手。据老药工描述,乳钵的研磨工艺要求操作者“意动”结合,心灵手巧。所谓“意”,即指不仅仅是将药物盛在乳钵内,更重要的是要将整个研磨工艺程序放在心上,专心致志,不可讲话、打闹,需似练功者意守丹田。所谓“动”,即手巧,乳钵的研磨动作需由肩、肘、腕关节活动来完成,其用力要均匀,务必使乳钵锤与乳钵保持垂直,切总坐着或依物而立,以免药未从乳钵内溢扬于外。

关于研磨标准,现代药典的规定如细粉:能全部通过五号筛,并含能通过六号筛不少于95%的粉末;五号筛即80目,筛孔内径180μm±7.6μm,六号筛100目,筛孔内径150μm±6.6μm。而传统的经验标准老药工师傅主张以“耳闻无声为度,舌尝无物为佳”。即药物在乳钵内研磨时,以听不到“吱嚓”声音为度,然后酌情将所研磨好了的末放一点在舌上抿一下,以舌上似乎无物体粘附感为佳,于此乳钵研磨便可告一段落,依次经验操作,甚至无需过筛也可保证全部成品可通过研磨要求。具体药品操作时又要因药制宜,比如,珍珠直接放入乳钵内难以研细,先用豆腐共煮3-4小时,晒干后再水飞至细,则更为轻松。

青花乳钵杵头 清 北中医博物馆藏

这件青花乳钵如此典雅精美,实属难得,遥想当年,也许曾用于官家女眷研磨水飞敷脸的珍珠粉,丫鬟不小心跌碎了杵头……

(中医药博物馆 刘青)