孔伯华治丁日昕吐血案

图1:孔伯华先生

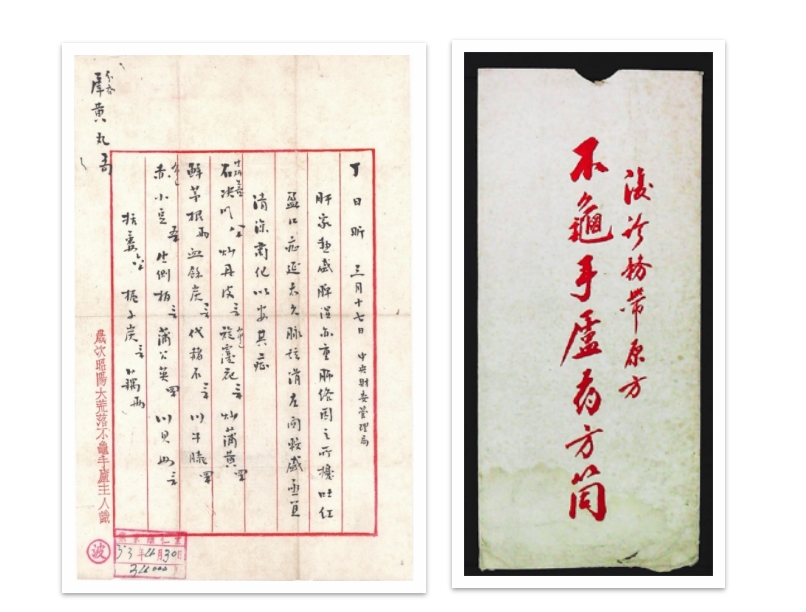

孔伯华(1885~1955年),谱名繁棣,号不龟手庐主人,山东曲阜人,晚年撰有《时斋医话》《中风说》《疾疾说》等著作,生前均未能付梓,由后人结集整理为《孔伯华医集》出版。图2系孔伯华先生用自制笺纸为患者丁日昕所拟,而附上图3则是孔伯华先生为患者准备的装处方的药方筒。

图2:孔伯华先生方笺遗墨 图3:孔伯华先生方笺药方筒

图2全文:

丁日昕, 3月17日,中央财委管理局

肝家热盛,脾湿亦重,肺络因之所扰,吐红盈口,症延太久。脉弦滑,左关较盛,亟宜清凉肃化,以安其症。

石决明(生研先煎)八钱 炒丹皮三钱 旋覆花(分包)三钱 炒蒲黄四钱

鲜茅根一两 血余炭三钱 代赭石三钱 川牛膝四钱

赤小豆(分包)五钱 生侧柏三钱 蒲公英四钱 川贝母三钱

栝蒌六钱 栀子炭三钱 藕一两

犀黄丸(分吞)一钱半。

孔伯华系系孔子第74代后裔,家学源远流长,且精于书法练习,故处方书法也是极具功力,且均亲自书写,《孔伯华医集》云:“先生还精于书法,每临诊亲笔疏方,病因脉治之医案书于前,简明精要而又具体;君臣佐使之药味列于后,配伍严谨且注明炮制及煎服法。字体清秀俊逸,笔势潇洒。先生不唯工于小楷,对大字亦有功力,常作横额,每字逾尺,遒劲有力,深厚古朴,自成风格。所以先生还称得上是一位优秀的书法家。”图2所用笺纸系孔伯华先生自制,虽也是八格行笺,但在笺纸左下印有“岁次昭阳大荒落不龟手庐主人识”,其中“岁次昭阳大荒落”系天皇燧人氏所创岁星纪年的提法,是干支纪年的前身,其对比如表1、表1:

天干 |

甲 |

乙 |

丙 |

丁 |

戊 |

己 |

庚 |

辛 |

壬 |

癸 |

岁星 纪年 |

阏逢 |

旃蒙 |

柔兆 |

强圉 |

著雍 |

屠维 |

上章 |

重光 |

玄黓 |

昭阳 |

表1:天干与岁星纪年对照表

地支 |

子 |

丑 |

寅 |

卯 |

辰 |

巳 |

午 |

未 |

申 |

酉 |

戌 |

亥 |

岁星 纪年 |

困敦 |

赤奋若 |

摄提格 |

单阏 |

执徐 |

大荒落 |

敦牂 |

协洽 |

涒滩 |

作噩 |

阉茂 |

大渊献 |

表1:地支与岁星纪年对照表

由上表可知“岁次昭阳大荒落”即为“癸巳年”,也就是1953年,这也与图2中左下角“乐家继仁堂”的抓药戳印中所写时间有所对应。“不龟手庐主人”即孔伯华先生的号。“不龟手”典出《庄子内篇·逍遥游》,本义指冬天用药涂手,使不皲裂,孔伯华以此号之,颇有深意,一是自谦,称自己只是掌握了一些雕虫小技;但另一方面,则是借这个典故指出,医术虽然是“雕虫小技”,但用好了也大有可为。图3中间书“不龟手庐药方筒”,并注明“复诊务带原方”,有此准备,甚是贴心。

1.湿热彰盛

孔伯华先生在图2中首先写到“肝家热盛,脾湿亦重”,显示出其对于肝热与脾湿的重视,如云“湿家兼热致病者十有八九,此天地气运使然也”,其子孔嗣伯也云:“先父在重视脾、胃、肝相互关系的基础上提出了‘脾湿’和‘肝热’是导致人体发生一切疾病的两大主要因素,所以他在临症中特别注意“湿”和“热”两种邪气的轻重及其争峙的情况。”由于此案系吐血之证,虽是来自于肺络受损,但究其原因,一则是肝热导致木火刑金之势,且由于足厥阴肝经“复从肝别贯膈,上注肺”(《灵枢·经脉》),影响甚大;一则是脾湿导致母病及子,且由于手太阴肺经起于中焦,关系甚密。有鉴于此,在肝热脾湿双重夹击之下,使得肺络受伤,出现“吐红盈口”,且非短期所致,故云“症延太久”。当湿热蒸腾、肝家气逆吐血时,用清化柔肝法。故在治疗上,孔伯华先生提出“亟宜清凉肃化,以安其症”的治法,选用了常用的喜好药味如石决明、丹皮、旋覆花、代赭石等,同时孔伯华先生在处方书写时也非常注重炮制,如石决明要“生研先煎”。另外,需要一提的是,孔伯华先生在临证中特别喜好用石膏、石决明、代赭石、灵磁石等药,故后世也有“石膏孔”的称谓。

2.鲜药护胃

在晚清民国时期,北京地区医家用鲜药较为普及,而且药铺也多有支持,如在解放前后,北京药铺中经营鲜药是相当普遍的,只是一些中小店铺经营品种少些,在冬季或春季断档,而一些知名的大字号一年四季常备多品种鲜药,设有自家药园。在这样的一个良好氛围下,京城四大名医也都喜好鲜药,如本文前面提到的萧龙友先生、汪逢春先生都有着运用鲜药的丰富经验,而孔伯华先生对于鲜药的运用,也有着自身的体会,其善用众多鲜药,重在顾护胃气,如图2中所用的鲜茅根,鲜药力未有损耗,且有着干药所不具备的作用,一方面可以清热凉血,另一方面可以有滋养阴液不伤胃之功。在图2中用到的另一个鲜药则是藕,可以清热凉血、健脾开胃。鲜茅根与藕搭配可以帮助清肝热且不助湿。另外,由于鲜药包含津液的缘故,所以在用量上也需要重用,如图2中鲜茅根与藕都用到一两之多。据统计,孔伯华先生常用鲜药10余种:如鲜芦根、鲜白茅根、鲜石斛、鲜九节菖蒲根、鲜藿梗、鲜竹茹、鲜生地、鲜荷叶、鲜薄荷、鲜藕、鲜佩兰、鸭梨、梨皮、西瓜翠衣等,此类鲜药多为清热养阴、芳化辛散之品,是治疗热病的常用药。

3.搭配成药

孔伯华先生处方的另一个重要特点,就是常于汤药之中搭配中成药,以更好地发挥疗效,但与施今墨先生所创新的中成药不同,孔伯华先生处方所搭配的中成药都是一些历史悠久的传统中成药,如紫雪丹、犀黄丸、苏合香丸、局方至宝丹、安宫牛黄丸。在图2中就用到了“犀黄丸(分吞)一钱半”。孔伯华先生在血证当中,特别喜好用到犀黄丸,犀黄丸出自于《外科全生集》,也叫西黄丸,选用牛黄可以清热解毒,化痰散结,并配合乳香、没药、麝香以发挥活血消肿,祛瘀止痛之作用,用在血证中既可以清热化痰不让血液妄行,又可以祛瘀散结不让血液瘀堵,充分体现出“止血不留瘀”的思想。在图2中的患者是湿热彰盛所引起的吐血,所以犀黄丸可以清热化痰,辅助汤药达到“清凉肃化,以安其症”的目的。纵观孔伯华先生的处方医案,其搭配的中成药数目并不都像在图2中所使用的一种,有时可以搭配到3种之多,如在疾病早期热势轻而兼痰湿时,多用局方至宝丹;湿盛则首选苏合香丸;湿热互结兼邪气炽盛多用苏合香丸配合“凉开三宝”使用。其实以中成药配合汤药的做法可以帮助汤药发挥更好疗效的同时,还可以借助中成药的独特药效弥补汤药治疗上的不足。在服用方法上,既可以将丸药放入汤药一起煎煮,也可以临用时以汤药送服丸药,或者就如图2中所述,单独分吞丸药,这些都是可以根据具体情况灵活使用的。

(中医药博物馆 陈子杰)