萧龙友先生治绍重感寒案

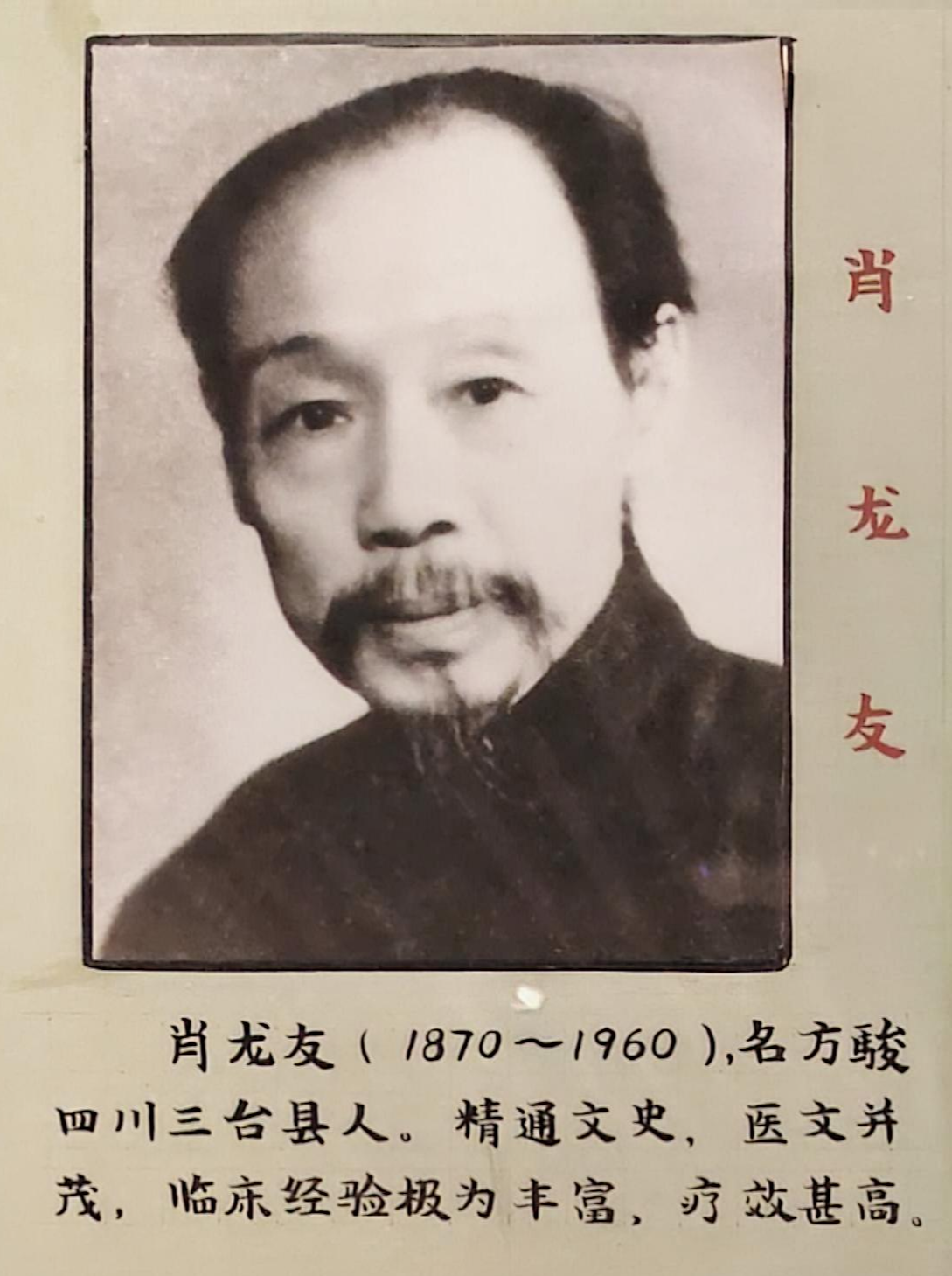

萧龙友(1870~1960年),名方骏,字龙友,别号息翁,新中国成立后改为不息翁,四川三台人,著有《息园医隐记》。图1系萧龙友先生以普通八格行笺笺纸为患者绍重先生所拟。

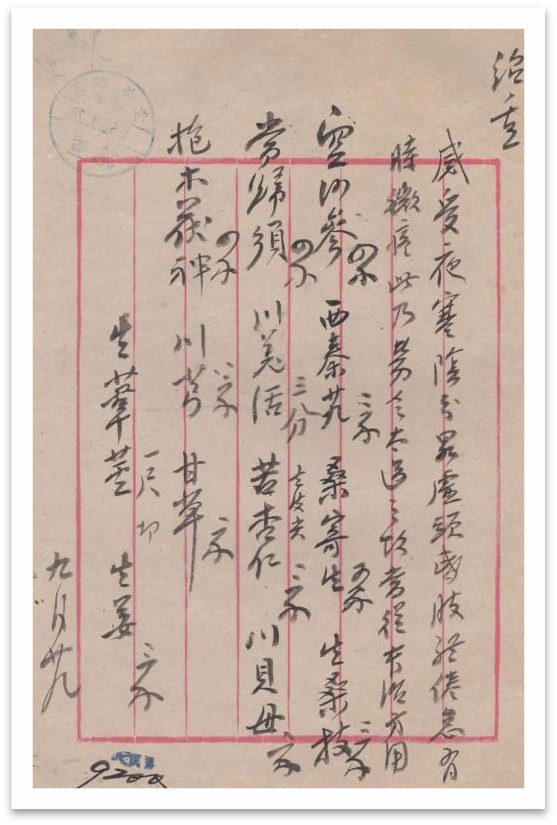

图1:萧龙友先生方笺遗墨

图1全文:

绍重

感受夜寒,阴分略虚,头昏肢冷倦怠,有时微疼,此乃劳乏太过之故,当从本治,方用:

空沙参四钱 西秦艽三钱 桑寄生五钱 生桑枝三钱

当归须四钱 川羌活三分 苦杏仁(去皮尖)三钱 川贝母二钱

抱木茯神四钱 川芎三钱 甘草二钱

生苇茎(切)一尺 生姜三钱。

九月廿九

萧龙友先生天资聪颖,又承庭训极严,自幼诵习诗书,打下了牢固的文、史、哲基础,同时兼习书法,后弃政从医,成为一代名医。萧龙友先生以写字绘画陶冶性情,诗词书画率皆能之,其书法隶、楷、行、草各体悉备,已臻炉火纯青之境,京师内外,对先生的诊病墨案,视同珍宝。新中国成立前就有人如同信札收藏一样,专门关注萧龙友先生的处方墨迹。图1中的患者“绍重”指的是原甘肃中医学院图书馆研究馆员张绍重先生,其在5岁时由于体弱多病被汪逢春先生收为义子,并教授医药;在萧龙友先生82岁高龄时被收为关门弟子。张绍重先生整理萧龙友先生相关的医案及经验,出版《萧龙友医集》,其上篇为医案,下篇收录医话医论,附篇为书画题跋。张绍重先生曾云:“(萧龙友)先生临证处方向不假手他人,其书法秀雅如右军兰亭,有独到功夫,故有多事搜集先生处方,装潢成册,以为习字范本者”。

1.从本而治

萧龙友先生曾云:“医药为救人而设,本无中西医之分,研此道者,不可为古人愚,不可谓今人欺,或道或术,当求其本以定,一是不可舍己芸人,亦不可非人是我”。所谓“或道或术,当求其本以定”不仅仅是学术上的优秀传统,也更是临证处方用药的圭臬,如《素问·阴阳应象大论》云:“治病必求于本”,强调本于阴阳是分析病因病机,确定诊治的基本方针。《素问·标本病传论》云:“知标本者,万举万当,不知标本,是谓妄行”,指出知晓标本是临证处方用药的关键之一,故图1所列病证虽看似为普通外感,但也不能不仔细分析其内在的病因病机,故指出患者系平素劳累太过,因虚而感,所以“当从本治”,如果不从调理体虚之内因入手,那就不能杜绝外在生病之源。由此可见,萧龙友先生深谙经典,又联系于临床实践,从本而治是其一个重要的观点。

2.补中有通

萧龙友先生擅治虚劳,多用育阴培本法施治。但是在运用育阴法时,萧龙友先生曾诫告门人曰:“若投药失宜,治之失所,以致滋腻不化,又能得相反之效果”,故萧龙友先生在众多虚证中,特别喜用桑枝一药,取其善通行于四肢,重在一个“通”字,而在图1中,萧龙友先生并将桑枝与桑寄生二药搭配使用,桑寄生偏于补,能祛风湿、补肝肾、强筋骨,二药搭配,补而不滞,更适合体虚之人固本而治。其他诸如图1中所用的当归须,其气轻而辛,能补血活血,兼以散寒止痛,也是攻补同用的思路。可见,在萧龙友先生运用“育阴”法扶正时常辅以通血脉、畅经络之品,图1中所涉及的桑枝、当归须、川羌活、川芎,均可酌情进行选用。另外,由于肺主皮毛,故皮毛受邪内伤于肺,如《灵枢·邪气脏腑病形》所云:“形寒寒饮则伤肺”,故图1中也选用苦杏仁降气止咳,川贝母化痰平喘,二味药物也是顾护肺气,且具行气散结之功的肺系用药常见搭配,也是通补兼施的代表药对。

3.用药法象

萧龙友先生喜用沙参,尤其是图1中第一位药所书“空沙参”,即南沙参别名,在萧龙友先生临证处方中出现频次极高,且多排在处方第一位,因该药味甘,性微寒,其质轻,多裂隙,萧龙友先生则从从药物法象角度,认为南沙参肥大而松,恰如肺泡之象,故既可以滋补肺体又可以畅通肺气,是补虚强身的要药,在临证中,如遇劳累太过、老人体弱等情况,萧龙友先生也常常南北沙参同用,以替代人参,可以补而不滞、补而不燥,从而更好的养阴以培本。萧龙友先生云:“衣料之质地原坚,借用之太久,虽用者加倍爱护,终以久经风日,饱经雪霜,其脆朽必然。而忘其穿着之太久,乃以碱水浸之,未有不立时破碎者。若仔细周密,以清水小掇轻洗,宿垢虽不必尽去,但晒干之后,能使人有出新之感。由此可更使其寿命增长,其质地非惟无损,且益加坚。”故借此象认为生药、鲜药也有“清水小掇轻洗”之功,尤其是对于一些年老体弱之病患尤为合适,如图1中所用到的生苇茎、生姜即是,其中生苇茎因其鲜而生津,又因其中空可以化痰散结,容护体和散邪一体。

(中医药博物馆 陈子杰)