汪逢春先生治仰曾小姐风疹案

图1:汪逢春先生

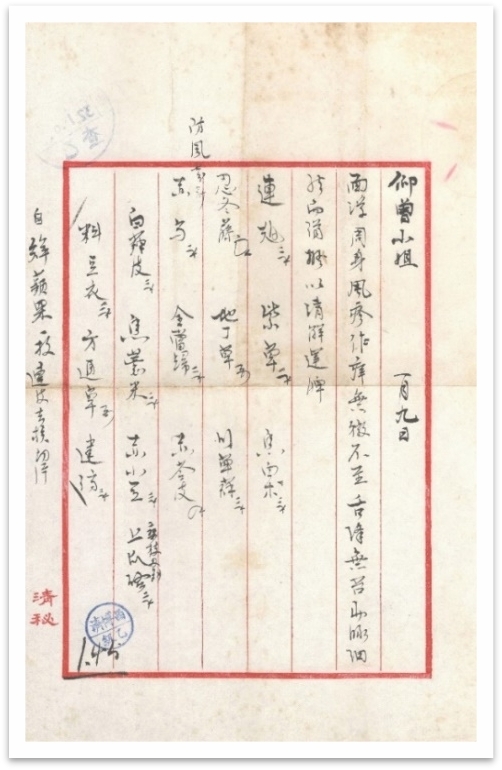

汪逢春(1884~1949),名朝甲,号凤椿,江苏苏州人,受业于吴中名医艾步蟾老医生,留有《泊庐医案》一书。图2就系汪逢春先生用清秘阁笺纸为患者仰曾小姐所拟。

图2:汪逢春先生方笺遗墨

图2全文:

仰曾小姐 一月九日

面浮,周身风疹作痒,无微不至,舌净无苔,两脉细弦而滑,拟以清解运脾。

连翘三钱 紫草二钱 焦白术三钱

忍冬藤五钱 地丁草一钱半 川萆薢三钱

赤芍二钱(防风七分炒) 全当归三钱 赤苓皮四钱

白鲜皮三钱 焦薏米三钱 赤小豆三钱 丝瓜络三钱

料豆衣三钱 方通草一钱半 建泻三钱

白鲜苹果一枚连皮去核切片。

汪逢春先生出自于吴门名门望族,家学底蕴深厚,方案书写流畅自如,笔墨雅致,一如其吴门用药之平正轻灵之象,仔细品味,又有醇正和缓之味。汪逢春先生处方用笺喜好清秘阁制笺。清秘阁作为北京琉璃厂的一家老字号,其制笺精美,素得文人名家所喜用,且为皇家青睐,而汪逢春先生又曾受御医力钧指点,有师徒之情,故汪逢春先生喜用清秘阁笺纸也有此意。图1中患者“仰曾小姐”,即汪逢春学生冯仰曾,师徒二人结下缘分也是由于当年冯仰曾女士当年因病求治于汪逢春先生,而疗效甚佳,故让冯仰曾女士开始笃信中医,此后就读于华北国医学院,成为该学院为数不多的女生之一,并拜汪逢春先生为师,毕业后又参加了汪逢春先生所开办的北平医学讲习会,与赵绍琴、谢子衡等人成为讲习会的第一班学员。后来冯仰曾女士在《中医杂志》中介绍了老师汪逢春先生的几则医案,指出汪逢春先生其有数十年的临床经验,更擅长时病及胃肠病,图2中所治风疹之证就是时病之一。

1.清解消疹

汪逢春先生擅长治疗时病,而图2中所治的风疹,一般认为是由感受风疹时邪引起的急性出疹性时行疾病。对于出疹性疾病,汪逢春先生颇有论治心得。忆本世纪二十年代,猩红热肆虐北京,中医称为烂喉丹痧,是温疫之一种。汪逢春先生善治时病,故对烂喉丹痧论治有着丰富的经验,虽然与风疹与烂喉丹痧非属一病,但是在症状上都会因为热郁而出斑疹作痒,故治疗上可有互通之处,即均应当清气凉血散结,解毒消疹化斑,可以清解立法,故图2中方药化裁于赵绍琴所总结的汪逢春先生治疗猩红热经验,药用连翘、忍冬藤、赤芍、紫草、地丁等。其中连翘与忍冬藤、紫花地丁清热解毒、疏风散结,系痧疹论治基本药组,赤芍与紫草作为凉血要药,是治疗斑疹瘙痒的常见搭配,而在图2中使用时还有个细节之处,那就是在用赤芍时以“防风七分炒”,以区别于烂喉丹痧的禁用风药。赤芍伴以少量防风在凉血达表,祛风止痒的目的,这样两种药物搭配炮制的写法也是汪逢春先生处方的特色之一,也蕴含“对药”的思想。

2.运脾化湿

图2中所载虽为风疹之证,但是由于面浮,脉有滑象,故汪逢春先生并为忽略对于中焦脾胃的调理,随之确立了运脾的论治思路。汪逢春先生对痧疹的治疗往往从肺脾胃出发,时时注意兼顾调理脾胃,充分体现了其“诊治诸病,不离脾胃”、“治病必以脾胃为本”的学术思想。由于脾胃既是气血化生之源,又是人体气机升降之枢纽,且与肺为母子关系,故对于痧疹治疗极其关键。由于图2中所载面浮,脉有滑象,显示有湿热盘踞,且困乏中焦,故运脾之法采用以下方案:一则焦白术、焦薏米,炒焦以更助燥湿健脾之力;二则川萆薢、赤苓皮、白鲜皮、赤小豆,利湿以解脾胃之围,同时以方通草、建泻利湿泻心火止痒;三则选用所擅长之通络药,畅通全身气机,如图2中所用之丝瓜络,常与桑枝合用,以开胃健脾,祛风除湿,活血通络,促进全身气血运行之通畅,也汪逢春先生的常用药物搭配。综上,如《泊庐医案》一书序云:“汪逢春先生诊疾论病,循规前哲,而应乎气候方土体质,诚所谓法古而不泥于古者也。每有奇变百出之病,他医束手者,夫子则临之自若,手挥目送,条理井然,处方治之,辄获神效。”

3.药食同源

图2中还有个特色之处,即最后提及“(自)鲜苹果一枚连皮去核切片”,也就是在煮汤药时自己加个鲜苹果,充分体现了是汪逢春先生药食同源的思想。鲜苹果是汪逢春先生医案中常见之搭配,如《中医各家学说(临床案例版)》所录汪逢春医案一关格案中,就提及“二诊后加入鲜苹果一枚,连皮去核切片与陈廪米煎汤代水,更具益脾开胃之功,足见汪老用药之巧妙”。《名老中医之路》中,谢子衡回忆汪逢春先生“邢左湿温案”经历15诊病向愈,最后以泻化余热,甘润和中法而收全功,其也用到“鲜苹果(连皮去核切片)1枚”。在图2中,汪逢春先生用到鲜苹果一个,一则可以益脾开胃,以助运脾,二则也可以养阴生津,助当归、料豆衣养血熄风止痒,同时调和药味,缓解烦躁之心情,可见此药食同源之用法,甚是妥当。同时,这也反映出汪逢春先生也善用鲜药的特色,如鲜佩兰、鲜荷梗、鲜竹叶、鲜梨、鲜苹果、鲜小萝卜、鲜紫葡萄都是常用之品,盖鲜品芳香之气较浓,化浊之力较强,且精汁丰富之故。

(中医药博物馆 陈子杰)