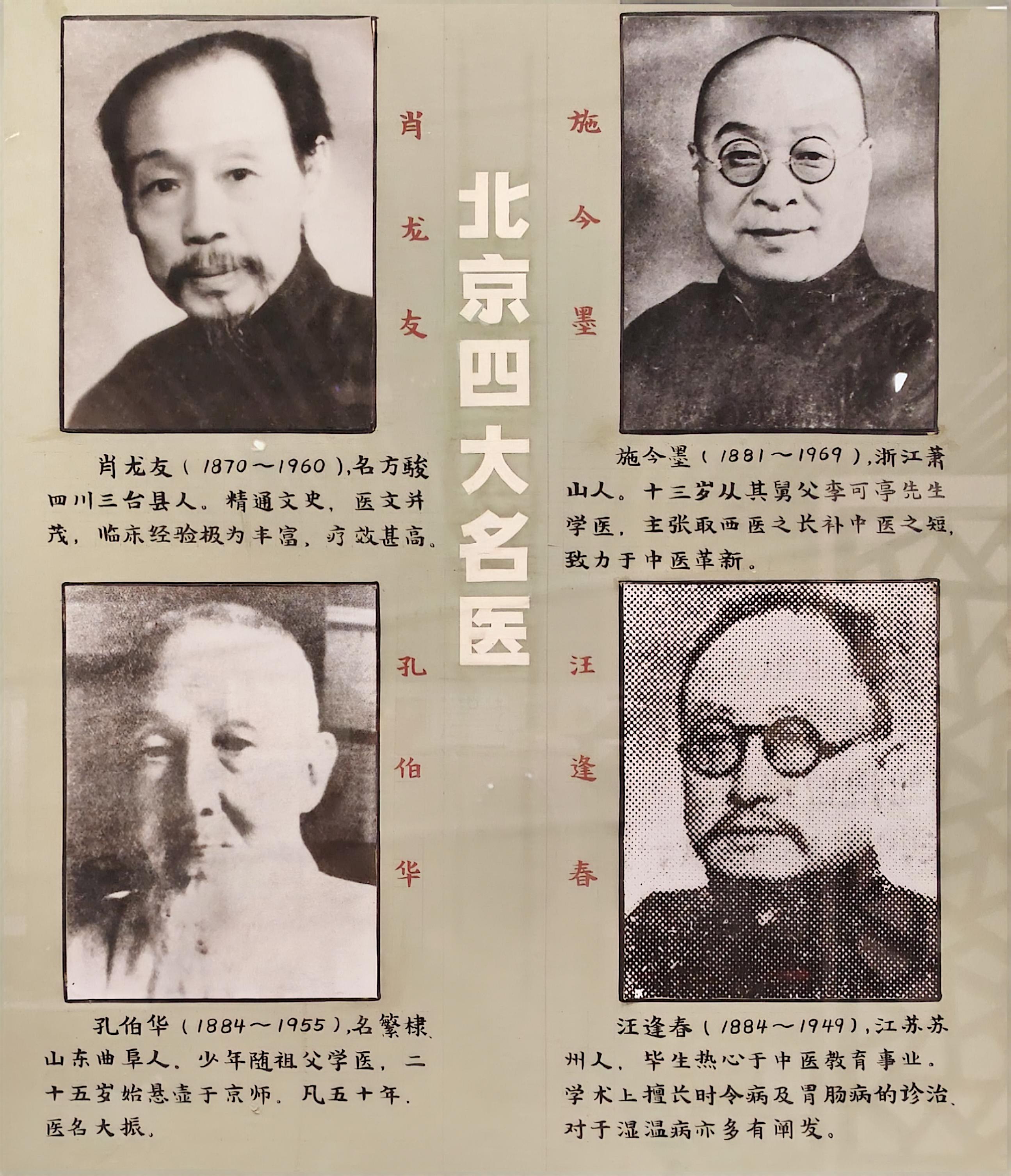

民国时期京城四大名医的由来

从民国时期开始,“四大名医”提法在全国各地都有所体现,除了京城四大名医(萧龙友、施今墨、汪逢春、孔伯华)以外,还有金陵四大名医(张简斋、随翰英、杨伯雅、张栋梁),济南四大名医(吴少怀、韦继贤、王玉符、王兰斋),云南四大名医(戴丽三、吴佩衡、姚贞⽩、康诚之),贵州四大名医(王聘贤、王希仲、陈真一、石玉书),成都四大名医(沈绍九、陆景廷、顾燮卿、王朴诚)等等。可见在当时,很多地域都出现了医名显赫、医术高超、医德崇高,且能为广大人民解决病痛的名医大家群体。

(一)从政背景

细究京城四大名医的成长经历,可谓都具有良好的从政背景。萧龙友先生考中晚清丁酉科拔贡,弃政从医前,曾任财政部机要秘书、农商部参事、实业债券局总办、国务院参事等职。孔伯华先生系孔子74代孙,曾任职于在北平内城官医院,参与京城防疫活动。汪逢春先生最初进京担任法医,又得奉诏入京的御医力钧所垂青,成为其入室弟子,1929年,任北京考试委员,1938年,任国医职业公会会长。施今墨先生曾以山西代表身份到南京参加孙中山临时大总统就职典礼,后留在陆军部帮助黄兴同志制定陆军军法,后弃政从医,1932年,就任中央国医馆副馆长,在医政领域也有着重要影响,如中央国医馆草拟的《中医条例》,当时获得立法院审议通过。说明当时政府还是对中医行医资格有所认定,这也归功于中央国医馆的努力。正是这些良好的从政背景,可以助力京城四大名医更好地参与众多政府医事活动,从而获得更大的影响。

(二)投身教育

在京城地区,京城四大名医都是积极投身于中医教育事业的典范,是为中医药事业努力奋斗的代表,如1930年,孔伯华先生与萧龙友先生等北京中医界名宿共倡创立“北平医药学校”,翌年,搬至丰盛胡同,改名为“北平国医学院”,开办15年,共计招生13班;1932年,施今墨先生创立华北国医学院并任院长,办学时间长达18年,入学人数约650人。这两所北京地区影响力巨大的中医院校,为京津冀地区培养了大量人才,对我国中医学的发展起到了承先启后的作用。1938年,汪逢春先生开办“北平医学讲习会”,系在北京地区开办的一所医学夜校,招收了众多在京中医生员,普及面广,为提升北京中医业务水平提供了良好保障。总体来说,这些院校机构为民国时期乃至新中国成立之初北京地区中医药人才的培养、中医药学术研究的促进、中医临证水平的提高等方面都有着重要的推动作用,而众多的学生弟子也是京城四大名医推广深远的重要助力。

(三)名人就诊

由于良好的从政背景,也使得在京城四大名医就诊人群中会出现了众多名人政客,从而进一步的扩大了其在社会中的影响,如萧龙友先生曾在公余之暇经常给人看病行医,颇有疗效,所以当时的内务部及主管卫生机关即聘请萧龙友为考试中医士襄校委员,并因而取得了医师资格,并曾为袁世凯、孙中山、梁启超、蒋介石、段祺瑞、吴佩孚等名流诊治。施今墨先生为汪精卫岳母、杨虎城、何香凝、溥仪、载涛、李宗仁、郭德洁等名流等诊治疾病。由此可见,京城四大名医在当时确实会有着不同一般的影响力。

综合以上,京城四大名医的由来,是在四位先生医术高超,医德高尚的基础上,具有良好的医政背景,积极从事中医教育,且患者群也有着极大的宣传力度,决定了其他医家难以与之媲美的影响力。

接下来我们将以京城四大名医方笺遗墨来展示其风采。

(中医药博物馆 陈子杰)