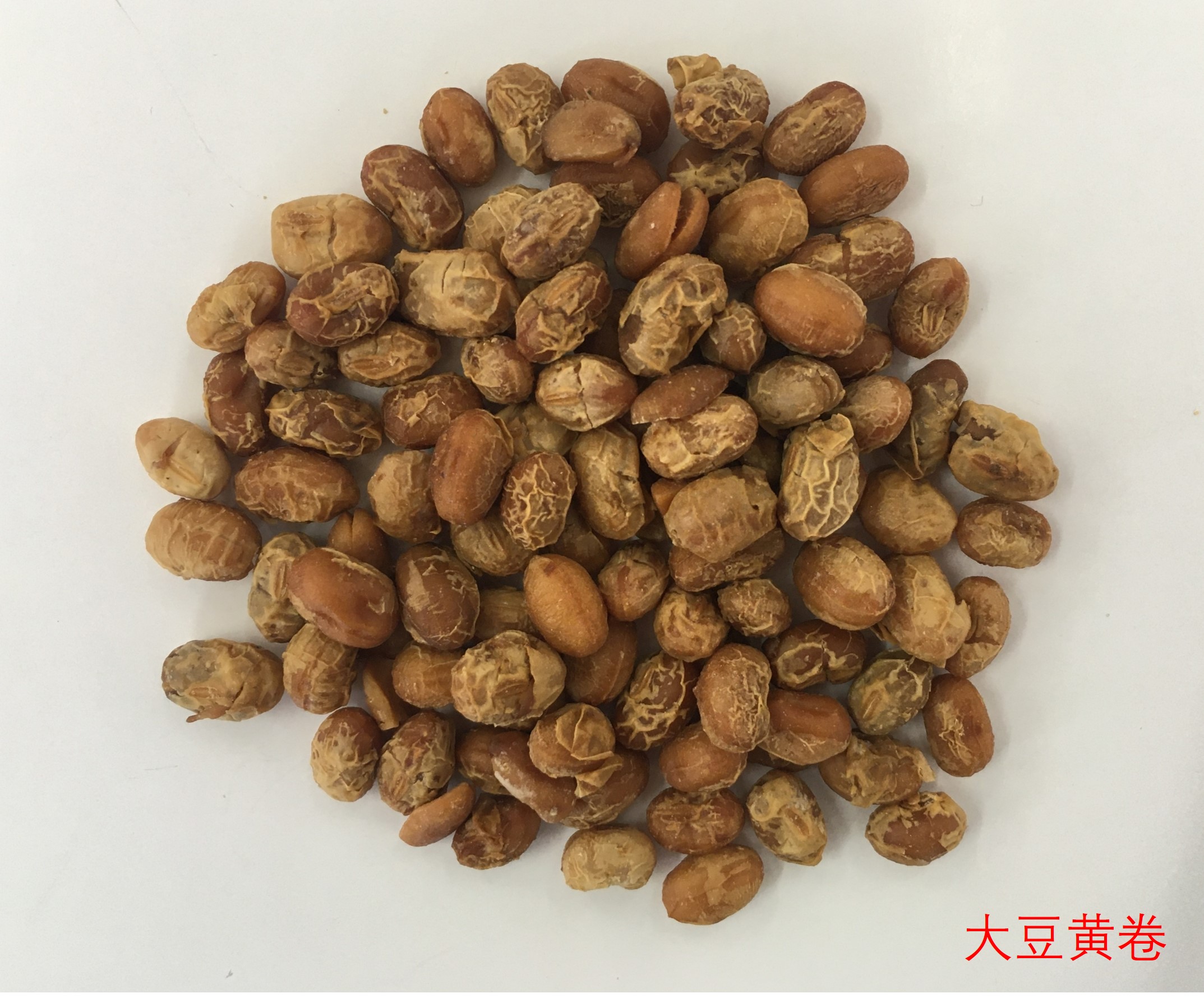

京帮中药炮制技艺(三)——大豆黄卷

在中医宝库中,有一味看似普通却功效卓著的药材——大豆黄卷。它我们熟悉的大豆发芽后的产物。这颗小小的豆芽,跨越千年时光,从《神农本草经》的药典记载,到现代中医的临床实践,始终在守护着人们的健康。

一、千年传承:古籍中的“祛湿能手”

大豆黄卷的历史可追溯至汉代,《神农本草经》将其列为中品,记载其“清热利湿”之效。古人发现,将黑大豆或黄大豆浸泡发芽后晒干,原本普通的豆子竟能“化腐朽为神奇”。李时珍在《本草纲目》中盛赞其“除胃中积热,消水病胀满”,而《金匮要略》中的经典方剂“薯蓣丸”更将其列为二十一味药之一,用以“通经活络、祛风除邪”。

有趣的是,清代名医王孟英在《霍乱论》中创制的“蚕矢汤”,用大豆黄卷配伍木瓜、薏苡仁等,专治湿热霍乱。此方以“升清降浊”为法,至今仍是中医治疗湿热霍乱的经典方剂。

二、现代应用:湿热病的“克星”

大豆黄卷的“清热利湿”之效,让它成为中医对抗湿热病症的“利器”。近代医学流派“孟河医派”曾通过大数据分析发现,在115首湿热病处方中,大豆黄卷出现频率高达28次,是当之无愧的核心药材。名医程门雪更将其作为“首方君药”,用于治疗发热、四肢酸楚、舌苔厚腻等湿热症状。

现代中医皮肤科泰斗赵炳南,则用大豆黄卷治疗湿疹、皮炎等顽疾。他创制的“健脾除湿汤”中,大豆黄卷与白术、茯苓等配伍,通过清利湿热,帮助无数患者摆脱皮肤困扰。

三、炮制百变:古人为疗效“定制”工艺

大豆黄卷的炮制方法,随着时代与病症需求不断演变:

唐代以前:以捣末生用为主,常搭配酒或蜜。《金匮要略》中的“薯蓣丸”便将其捣碎炼蜜为丸,用于补益气血;华佗治妊娠尿血时,则用大豆黄卷末配酒服用。

唐宋时期:炮制方式百花齐放——炒制、醋拌、熬香、煎汁,甚至与乳汁调和。《太平圣惠方》记载,用豆芽研烂调乳汁喂婴儿,可缓解胎热;《圣济总录》则以醋拌炒干,增强其收敛之效。

金元以后:炒制成主流,李时珍还提出用豆芽汁灌服治疗小儿急症,《医学纲目》更以热酒萃取豆芽汁,调药内服。

炮制方法随症而变,生用清热,炒用健脾,醋制收敛,酒制活血——一颗豆芽的“七十二变”,只为精准应对复杂病症。

四、京制大豆黄卷:古方新作的“老北京味道”

大豆黄卷的制作看似简单,却暗藏匠心。古人炮制讲究“天时地利”:需用井水浸泡三日,待豆芽生长至五寸(约12厘米)后晒干。明代《本草汇言》甚至要求“芽长四五寸”,现代药典则规范为“芽长0.5-1厘米时干燥”,而京制工艺则严格锁定“芽长1厘米左右”。这一标准源于数代药工的经验总结,并有研究显示,芽长1厘米时,大豆中抗炎成分γ-氨基丁酸含量最高,且豆腥味最弱。

京制工艺最独特的一步,是将豆芽与灯心草、淡竹叶的煎液共煮。这两味草药的选择,藏着老北京的“气候智慧”。灯心草,俗称“水灯芯”,擅长清心火、利小便,助湿热从尿液中排出;淡竹叶,性寒味甘,能增强解暑除烦之力,尤其契合北京夏季闷热多湿的特点。经此步骤,豆芽吸附草药精华,既保留“轻清泄热”的本性,又添“协同作战”的增效优势。

从古籍中的“祛湿痹”到现代抗湿热“高频药”,大豆黄卷的千年传承,印证了中医“异病同治”的智慧。京制大豆黄卷的炮制工艺,不仅是技术的精进,更是北京地域气候与人文智慧的结晶。这份“老北京味道”,在祛湿清热的同时,也熬煮着一代代药师守护健康的初心。

(中医药博物馆 王志霜)