“鬼剃头”遇到了克星——中医梅花针

“一觉醒来,头发少了一块!”生活中,不少人有过这样的惊魂经历,这便是民间俗称的“鬼剃头”,在医学上被称为斑秃。作为一种常见的损容性疾病,它以突发性、局限性的斑片状脱发为典型表现,脱发区域皮肤光滑如抹油,无炎症、无鳞屑,也无明显瘙痒或疼痛,中医因此将其命名为“油风”,早在古代典籍中就有相关记载。我也曾亲身经历过这种困扰,对斑秃带来的焦虑感深有体会。

几年前的一个春天,因工作压力骤增,我会经常熬夜加班,夜里还会失眠,情绪时常处于焦虑状态。某天梳头时,突然发现头顶出现一块指甲盖大小的脱发区,皮肤光秃秃的,摸起来毫无阻碍——我也被“鬼剃头”找上了。就医后,医生结合我的情况判断,这正是情志不畅导致肝气郁结、气血失养引发的斑秃。考虑到西医没有太有效的治疗手段,我选择了中医梅花针疗法,没想到短短一个多月,脱发区就重新长出了黑发。

从西医角度来看,斑秃的发病机制尚未完全明确,普遍认为与自身免疫、遗传、精神压力等因素相关。目前西医多采用局部注射糖皮质激素、外用免疫抑制剂等方法治疗,但存在疗效不稳定、易复发等问题,尚未有公认的“特效药”。而在中医领域,斑秃的诊疗有着深厚的理论积淀。中医认为,头发的生长与人体气血、脏腑功能密切相关,斑秃的出现并非“鬼神作祟”,而是体内失衡的外在表现,核心病机可归纳为三点:其一,情志不畅,长期焦虑、抑郁、压力过大,导致肝气郁结,气血运行不畅,无法濡养毛发;其二,血热生风,体内热邪过盛,循经上扰头皮,风动则发落;其三,血瘀毛窍,气血瘀滞堵塞毛囊,毛发失去滋养,自然脱落。简单来说,就是毛囊“饿”了、“堵”了,才会“罢工”让头发脱落。

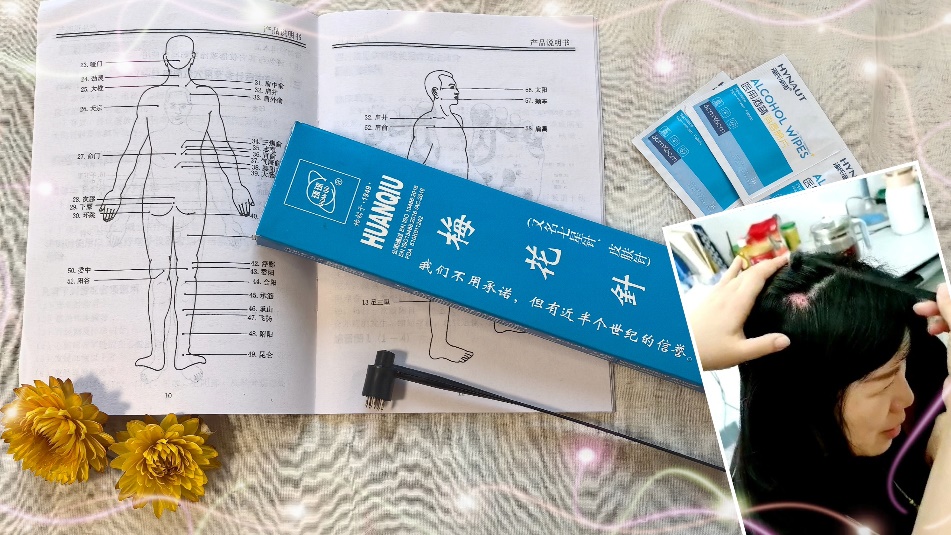

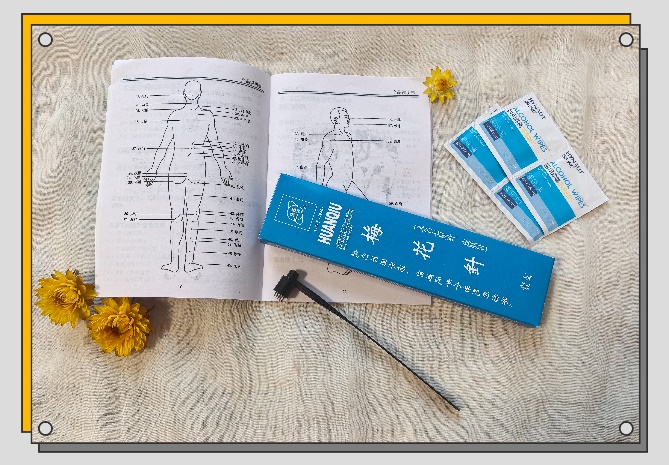

针对这些病因,中医有着多种特色治疗方法,其中梅花针叩刺疗法因操作简便、疗效确切,在斑秃治疗中应用广泛,其历史可追溯至两千多年前的《内经》时代。梅花针并非真的“针”,而是一种特制的针具,针柄末端装有7枚小针,呈梅花状排列,故而得名。它的疗法渊源可在经典中找到依据:《灵枢·官针》记载“毛刺者,刺浮痹于皮肤也。扬刺者,正内一,傍内四而浮之,以治寒气之博大者也”,这种浅刺皮肤的治疗思路,正是梅花针疗法的雏形,而其针具设计也与《灵枢》中“九针”适应不同病症的理念一脉相承。

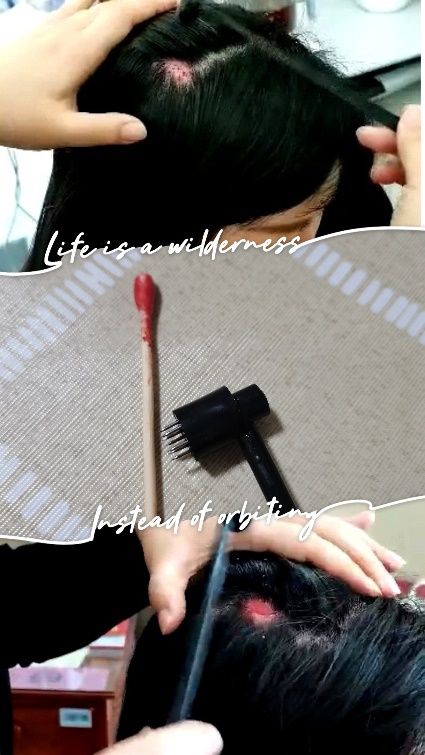

我当时的治疗过程,完全遵循了梅花针的经典操作:每周治疗三次,医生先清洁我的脱发区,再手持梅花针以腕力轻轻叩刺,从脱发区中心向外围扩散,起初只是轻微发麻,随着叩刺次数增加,局部皮肤逐渐发红,最后会渗出少量紫褐色的血点——这正是《医宗金鉴》中“宜针砭其光亮之处,出紫血,毛发庶可复生”的实操场景。每次叩刺后,医生会在患处涂抹自制的生发中药膏,叮嘱我回家后避免抓挠,保证睡眠。

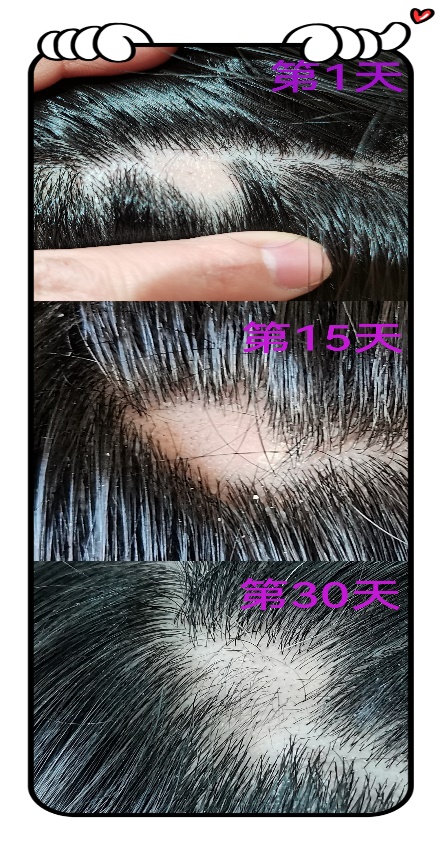

大概治疗半个月后,我惊喜地发现脱发区冒出了一层细细的绒毛,颜色偏白,摸起来软软的;坚持到一个月时,绒毛逐渐变粗、变黑,慢慢长成了和周围一样的短发,原本光滑的头皮被新发生长的“小疙瘩”覆盖,斑秃的痕迹彻底消失了。后续两三年都没有复发,这让我真切感受到了梅花针疗法的神奇。

梅花针治疗斑秃的原理,可从中医和现代医学两个角度解读。从中医理论看,叩刺能刺激局部经络穴位,如头部的百会、风池、生发穴等,促进气血向头皮和毛囊汇聚,改善局部微循环,让毛囊获得充足的营养供应,从而促进毛发生长。从现代医学角度分析,适度的叩刺可产生轻微的机械刺激,激活局部皮肤的神经末梢和免疫细胞,调节局部免疫状态,打破毛囊周围的免疫紊乱,为毛囊重新进入生长期创造条件。

临床实践表明,梅花针治疗斑秃的效果值得肯定。像我这样因情志因素引发、病程较短的患者,疗效尤为显著;即使是病程较长、脱发面积较大的患者,坚持治疗也能看到明显改善,且复发率相对较低。

当然,梅花针治疗并非“一劳永逸”,治疗期间还需配合生活调理。我在治疗时,特意调整了作息,每天11点前入睡,减少加班;闲暇时会通过散步、听音乐缓解压力,避免情绪波动;饮食上多吃黑芝麻、核桃等食物,为头发生长补充营养。这些调理与梅花针治疗相辅相成,使恢复速度更快。

“鬼剃头”并不可怕,它不是“不治之症”,更不是“不祥之兆”。从《灵枢》的刺法理论到《医宗金鉴》的临床经验,再到我亲身验证的疗效,中医早已为斑秃治疗积累了宝贵智慧。当被斑秃困扰时,不妨试试梅花针疗法,通过这种温和、安全的方式,让毛囊重新“苏醒”,让头发重新焕发生机。毕竟,每一根头发的生长,都是身体气血调和的见证,而中医的智慧,正是在顺应身体规律中,帮我们找回健康与自信。(所有图片均为作者原创)